Россия — многонациональное государство. Помимо русских, которые составляют большую часть населения, в нашей стране проживает еще около двух сотен народов, среди них: татары, украинцы, чуваши, белорусы, мордва, немцы, чеченцы, армяне, евреи и др. Каждый народ имеет свою культуру, которая зависит от вероисповедания, территории проживания и т. п.

Кроме того, тексты существуют в контексте обряда. Так, например, колядки исполнялись на Святки (с Рождества до Крещения) во время обхода домов.

Фольклор появился до возникновения письменности, но после ее распространения он не исчез, а лишь изменились его жанровые формы. Сейчас сложно уже услышать в живом исполнении былины, но продолжают существовать лирические песни, заговоры, появляются новые легенды и предания, дети с огромным интересом рассказывают страшилки, вызывают пиковую даму и т. д.

Русский фольклор — собирательное понятие, поскольку очень сложно выделить его черты, общие для всей территории нашей большой страны. Например, былины записывали на Русском Севере, в Сибири, центральных и южных областях России, но в каждом регионе эти тексты различаются.

На Печоре, в Прионежье и Каргополье была популярна былина «Илья Муромец и голи кабацкие», а в других районах Русского Севера она почти не встречается. Некоторые обряды существовали только в одном регионе. Например, в Вятском крае до начала XX в. бытовал обряд совместной трапезы женщин «троецыплятница». Главным блюдом являлась сваренная курица, которая вывела к этому моменту три поколения цыплят. Обряд проводился для избавления от болезней, в случае сложных родов.

…о происхождении названий географических объектов

Исконной территорией проживания бурят считается озеро Байкал, и потому сохранилось множество бурятских легенд и преданий, связанных с этим озером. Среди них есть предание о происхождении названия «Байкал». Однажды земля содрогнулась, и появилась трещина с пылающим огнем. Боги не вняли молитвам испуганных людей, тогда они воскликнули: «Бай, гал!» («Огонь, остановись!») Огонь стал затухать. Постепенно трещина заполнилась водой и осталась в памяти народа под именем Байгаал.

…о народных поверьях

Среди населения коми бытует представление о том, что в человека может вселиться Шева — особый дух в виде ящерицы, мыши, птички, червяка, волоса, узла ниток, который вызывает патологические состояния (истерии, раздвоение личности, говорение не своим голосом). Шева передавалась тем, кто нарушает нормы поведения (ругается, не молится, утром не умывается и т. д.). Также в некоторых районах региона считалось, что большинство женщин становятся носителями Шевы сразу после замужества.

…о народных обычаях

У ижорцев — представителей малочисленного (около 250 человек) народа России финно-угорской группы — существовала необычная деталь свадебного обряда. После венчания невеста возвращалась к своей родне, а жених — к своей, где они праздновали свадьбу по отдельности. И только на следующий день жених забирал молодую к себе в дом.

…о народных легендах

У тофаларов, тофов — малочисленного (около 800 человек) народа России тюркской группы существует легенда о каменной шаманке. На реке Няндорма кочевала шаманка с тремя детьми, юртой и оленями. Поднялся сильный холодный ветер, который разогнал и заморозил всех оленей. Тогда шаманка, захватив бубен и детей, побежала с гор в долину реки Уды. Ветер был такой сильный, что шаманка растеряла своих детей. Все они попали на правый берег Няндормы и замерзли. По дороге шаманка уронила рукавицу и сама замерзла на левом берегу. Олени, дети, рукавица и шаманка превратились в камни. Они лежат там до сих пор.

…о народных приметах

Ненцы — кочевой народ, потому они с особым вниманием относились к погодным приметам: красный закат — к благоприятной погоде, мерцание звезд — к ветру, собаки валяются на снегу на спине — к пурге и др.

В Отделение этнографии со всей России и ее пределов было прислано огромное количество ценнейших материалов по истории, этнографии, фольклору, статистике, географии, составивших Научный архив РГО.

На заседаниях Отделения этнографии в 1870-е гг. впервые была введена практика выездных выступлений сказителей.

«Когда я был потребован, то, по приходе моем, вышел Александр Федорович, взял меня под руку и посадил на стул, где сидело большое собрание господ. Тогда я подумал: "Где Господь привел быть и сидеть между учеными людьми, просветителями и разъяснителями народу, и все учтиво принимают". И тут я пропел три былины о пахаре Никуле Силениновиче и об Алексее Михайловиче, о Грозном царе Иване Васильевиче, о взятии Казани, а более — время было поздно. И после этого был награжден деньгами, и все очень ласково приняли. А сердце мое наиболее возрадовалось потому, что нашел в ученых людях кротость и смирение, по писанному: "Блаженни кротции, яко ти наследят землю"».

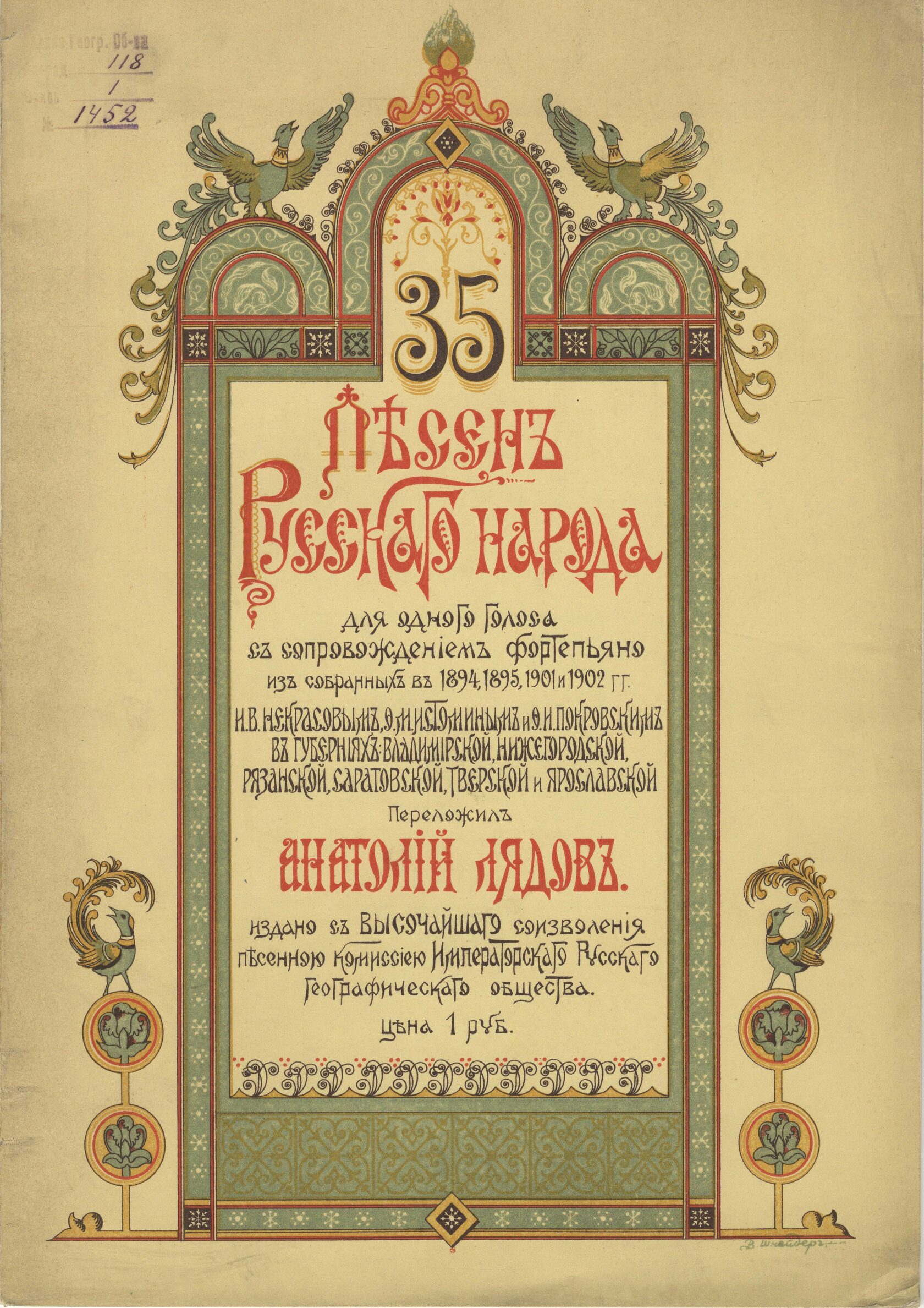

Для исследования фольклора Обществом организовывались специальные комиссии. Одна из них — по собиранию русских народных песен с напевами была создана в 1884 г. Основные задачи этой комиссии сводились к собиранию песен, их гармонизации и изданию. В 1880—1900-е гг. комиссией были организованы экспедиции в центральные и северные губернии Российской империи.

Детская комиссия была создана в 1927 г. для собирания и изучения детского фольклора деревни. Комиссией была издана книга «Детский быт и фольклор» (Л., 1930).

Сотрудники Общества использовали технические достижения своего времени. Так, в 1897 г. в поездку для записи народных песен впервые взяли с собой изобретенный в конце XIX в. американским ученым Томасом Эдисоном фонограф, который документально фиксировал и воспроизводил звуки: «Крестьяне, рассмотрев все части фонографа и выслушав объяснения их, относились к фонографу только как к мудреному механизму. Страха он им не внушал; затруднение заключалось скорей в интенсивности интереса, возбужденного фонографом. Все хотели слышать, видеть, понять, как он действует. Приходилось слышать такие напр<имер> восторженные отзывы: „Ну и машинка! С ней и умрешь и восстанешь“. Вообще к машинке относились деловито».

Сегодня на Фестивале РГО у посетителей есть возможность увидеть выступления национальных коллективов, услышать горловое пение и насладиться звучанием традиционных народных инструментов. Более того, так как фольклор — живой организм, который меняется с течением времени, многие из национальных исполнителей и коллективов представят песни и танцы своего региона в современной аранжировке.